細菌&病毒/超級病毒的差異

病毒仰賴宿主,細菌能獨立存活

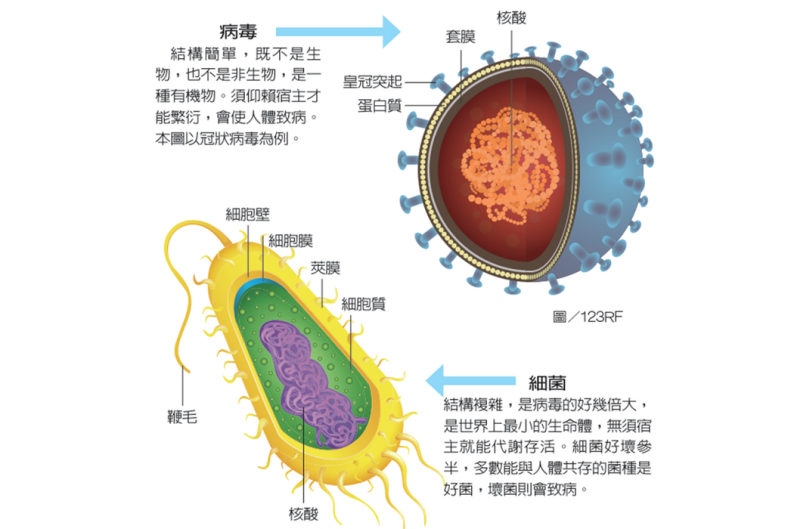

病毒結構簡單,病毒核酸作為主體,外頭再套上一層蛋白質,形成一種有機物,既不是生物,也 是非生物,病毒必須仰賴宿主才能繁衍。病毒入侵生物後,狹持生物體內細胞,依附在細胞上不斷繁殖。細菌結構複雜,最內層同樣是核酸,但外頭包含著細胞壁、細胞膜、細胞質等,也因為細菌的結構複雜,大小是病毒的好幾倍,而細菌也是世界上最小的生命體,無須宿主就能代謝存活。

病毒與細菌皆會使人體致病,多數的病毒對於人體而言都是「壞人」,通常皆帶有致病性,如腸病毒、流感病毒、感冒病毒、輪狀病毒、諾羅病毒等。

細菌則是好壞參半,人體內長期與細菌共存,腸道、口腔、鼻腔、皮膚皆有,多數能與人體共存的菌種都是好菌。但像是沙門氏菌、李斯特菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等,皆不利於人體。

病毒與細菌皆會使人體致病,多數的病毒對於人體而言都是「壞人」,通常皆帶有致病性,如腸病毒、流感病毒、感冒病毒、輪狀病毒、諾羅病毒等。

細菌則是好壞參半,人體內長期與細菌共存,腸道、口腔、鼻腔、皮膚皆有,多數能與人體共存的菌種都是好菌。但像是沙門氏菌、李斯特菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等,皆不利於人體。

對抗細菌武器比病毒多元

病毒與細菌對於人體致病的能力,旗鼓相當,但治療的方式卻有相當大的差異。病毒結構簡單,使科學家至今僅破解部分病毒入侵人體時的方式,並研發出部分抗病毒藥物,例如,對抗流感病毒的克流感。

細菌因為結構複雜,能使用的武器多元,只要一處結構被破解,就有辦法攻破,而抗生素是目前對抗細菌最有效的藥物。

細菌因為結構複雜,能使用的武器多元,只要一處結構被破解,就有辦法攻破,而抗生素是目前對抗細菌最有效的藥物。

病毒入侵多透過黏膜組織

無論是病毒或是細菌,入侵人體的方式,都是先透過專屬的傳播途徑,突破人體的防衛機制「免疫系統」進入到人體。病毒侵略人體的前提,必須與體內的蛋白質是天造地設的一對,才有辦法突破。

病毒入侵人體都需要抓住人體內的蛋白質,病毒就像是一把鑰匙,細胞內的蛋白質就像是鑰匙孔,鑰匙的輪廓必須要完全符合,才會被開啟,病毒才有辦法潛入細胞的家中,偷走蛋白質原本在細胞內的意識,奴役蛋白質,替它延續生命。病毒最常見入侵人體的通道為黏膜組織,口腔、眼睛、鼻腔、呼吸道等。

病毒入侵人體都需要抓住人體內的蛋白質,病毒就像是一把鑰匙,細胞內的蛋白質就像是鑰匙孔,鑰匙的輪廓必須要完全符合,才會被開啟,病毒才有辦法潛入細胞的家中,偷走蛋白質原本在細胞內的意識,奴役蛋白質,替它延續生命。病毒最常見入侵人體的通道為黏膜組織,口腔、眼睛、鼻腔、呼吸道等。

細菌無所不在,皮膚破損就入侵

細菌則是長時間與人體共存,無論是皮膚或是人體內處處都能見到細菌的影子,體內無菌的器官僅有血液、肌肉、中樞系統、大腦等,而大腦的血腦屏障若是被細菌攻破,也會因細菌入侵而致病。

也因為細菌環繞在人體四周,要入侵人體非常簡單,只要皮膚有破口,或是器官與器官之間有破損,細菌就能夠一舉攻佔人體。多數時候人體的免疫大軍能第一時間抵禦細菌外敵,不過,當人體免疫力下降時,細菌的威力就會爆發。

也因為細菌環繞在人體四周,要入侵人體非常簡單,只要皮膚有破口,或是器官與器官之間有破損,細菌就能夠一舉攻佔人體。多數時候人體的免疫大軍能第一時間抵禦細菌外敵,不過,當人體免疫力下降時,細菌的威力就會爆發。